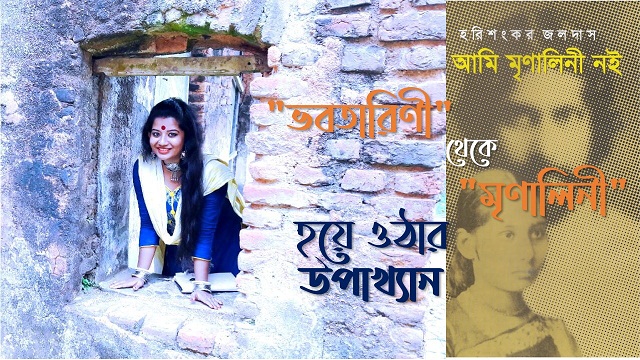

“আমি মৃণালিনী নই” উপন্যাসের কয়েকপাতা পেরোনো মাত্র মনে হচ্ছিলো আমার সামনে বসে আছেন মৃণালিনী দেবী। কে এই “মৃণালিনী দেবী“! তিনি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা; সব্যসাচী লেখক, কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ছোটগল্পকার, দার্শনিক, সুরস্রষ্টা, গায়ক, চিত্রশিল্পী, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী।

তিনি যেন আমার সামনে বসে তার জীবনের আত্মকথন ব্যক্ত করছেন সহজ সাবলীল ভঙ্গিমায় আর আমি শুনছি নিমগ্ন চিত্তে। তিনি শুনিয়েছেন তার “ভবতারিণী” থেকে “মৃণালিনী” হয়ে ওঠার উপাখ্যান। কখনো যেন অনুভব করছি তার দীর্ঘশ্বাসের উত্তপ্ততা আবার কোলে এলিয়ে পড়া হাতের পিঠে যেন গড়িয়ে পড়ছে শিশির-স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু।

কী দুঃসহ হাহাকারময় বঞ্চনার জীবন তিনি কাটিয়েছেন যার রেশ আমায় যেন টেনে নিয়ে গেছিল বর্তমান থেকে কালচক্রযানে অতীতের গণ্ডিতে। প্রদীপের আলোকে পাশে নিয়েও ঘুটঘুটে অন্ধকারে জীবন পার করা তেজোদীপ্ত সত্তা মৃণালিনী দেবীকে জানাই শ্রদ্ধা।

“আমি মৃণালিনী নই” – উপন্যাসের নামকরণের মাঝেই যেন লুকিয়ে আছে বিদ্রোহের করুণ সুর। ভবতারিণীর চিৎকার ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহলের চৌকাঠ পেরোতে পারেনি, অস্ফুট থেকে গেছে। ভবতারিণী মাত্র নয় বছর নয় মাস বয়সে রবি ঠাকুরের বাইশ বছর সাত মাসের জীবনে জড় পুত্তলি হয়ে “সংসার-ধর্ম” খেলতে আসে। বাপের বাড়ির লোকজন বিবাহের পূর্বেই তার মনে গেঁথে দেয় জমিদারপুত্র রবির রূপ-গুণ-জ্ঞান-বংশগরিমার কাছে সে নিতান্তই তুচ্ছ-নগণ্য,মস্তক যেন নত থাকে এবং সত্যিই এই বলয়কে অস্বীকার করে তিনি জীবদ্দশায় বেরিয়ে আসতে পারেননি।

তার নাম কেড়ে নেয়ার বিষয়টা হয়তো কারো কারো কাছে নেতিবাচক ছিল কিনতু একজন নয় বছর বয়স্ক বালিকার দৃষ্টিতে রবিবাবু কে বোঝার মতো বোধ তো থাকার কথা নয়। বিষয়টি কিনতু রবিবাবু ইতিবাচকরূপে তাদের ফুলশয্যার রাতে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে: “তুমি মৃণালিনী শব্দের অর্থ জানো তো? অবশ্য এটি সংস্কৃত শব্দ। অর্থ তোমার জানার কথা নয়। মৃণালিনী শব্দের অর্থ পদ্ম। পদ্মর সাথে রবির একটা সম্পর্ক আছে। রবি মানে সূর্য।ভোরবেলাকার সূর্যের আলো পদ্মের উপর পড়লে পদ্ম পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। রবি ছাড়া মৃণালিনী যেমন অপ্রস্ফুটিত থাকে, তেমনি মৃণালিনীবিহীন রবিও অপূর্ণ”।

এরপরে শুরু হয় মৃণালিনী হয়ে ওঠার তালিম এবং গেঁয়ো খোলস ছাড়িয়ে ভবতারিণীকে ঠাকুর বাড়ির যোগ্য বধূরূপে গড়ে তোলার পুরো দায়িত্ব জ্ঞানদানন্দিনীর উপরেই বর্তায়।

আরও পড়ুনঃ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে যে ৫০০ বই পড়া উচিত | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার

উপন্যাস পাঠ শেষে পাঠককূল একটি সহজ সারমর্ম উপলব্ধি করবে, তা হলো : রবি ঠাকুর এবং মৃণালিনী দেবীর সমগ্র দাম্পত্য জীবন জুড়ে “মধ্যবর্তিনী” রূপে অদৃশ্য দেয়াল তুলে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ছিলেন কাদম্বরী দেবী, অর্থাৎ নতুন বৌঠান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী। কাদম্বরী দেবী ছিলেন রবি ঠাকুরের থেকে বয়সে দেড় বছরের বড় ,কাজেই রবি ঠাকুরের মাতৃ-বিয়োগের পরে দুজনের শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য এক সাথেই কাটে স্নেহ-শাসন এবং ভালোবাসার বন্ধনে।

মূলত জ্যোতিদার সাথে নতুন বৌঠানের ভালোবাসাবাসির যে দাম্পত্য চিত্র তা ছিল বাহ্যিক, আন্তরিক নয়Iএটা জানার পরে রবির হৃদয়ে আঁধার নেমে আসে! কারণ একই সাথে বেড়ে ওঠা দুটি মানুষের দুঃখ একে অপরকে ব্যথিত করবে এটাই স্বাভাবিক। তাদের সম্পর্কের এই বিষয়টা একটু জটিল, প্রচলিত কিছু রসালো আলোচনার রসদ জোগাতেও সক্ষম। তবে কাদম্বরী দেবীকে যদি অপরাধী ধরতেই হয়, তো সেই আসনে “জ্ঞানদা নন্দিনী”-কে আগে বসানো দরকার বলে মনে করি। মৃণালিনী দেবীর বয়ানে সুস্পষ্ট রূপেই আমরা সবটুকু ঘটনার ব্যাখ্যা পেয়ে যাই।

এবার আসি কিছু সীমাবদ্ধতায়। ঔপন্যাসিক হরিশংকর জলদাস অসাধারণভাবে তাঁর কলমের তুলিতে মৃণালিনী দেবীর বয়ানে তুলে ধরেছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের চাপা পড়ে থাকা আখ্যান। তবে কী আমরা ধরে নিব এটা নিছকই একটি উপন্যাস নাকি ইতিহাসআশ্রয়ী উপন্যাস ? এ বিষয়ে তাঁর খোলাসা করে ছোটখাট ব্যাখ্যা দেয়া উচিত ছিল। অন্তত “তথ্য-সূত্র” উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক ছিল, কারণ বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষকে নিছক একটি উপন্যাসের রসদ জুগিয়ে গেছেন তা-ও আবার তাঁর জীবনের কালো অধ্যায়কে কেন্দ্র করে বর্নিত।

এই উপন্যাসের রিভিউ দিতে আমার একমাস সময় লেগে গেল,কারণ উপন্যাসটা শেষ করার পরে আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর “প্রথম আলো” পড়ে শেষ করেছি। সুনীল তাঁর “প্রথম আলো” উপন্যাস উৎসর্গ করেছেন “কাদম্বরী দেবী”কে এবং সমস্ত “প্রথম আলো” জুড়ে রবি ঠাকুর এবং কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে সমস্ত বিষয় উঠে এসেছে।

হরিশংকর জলদাস ঠিক তাঁর উপন্যাসের মূল আখ্যান ভাগ পুরোটাই “প্রথম আলো” থেকে তুলে নিয়েছেন এবং মৃণালিনী দেবীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা সাজিয়েছেন। ঠিক যেভাবে কলকাতার রঞ্জন বন্দোপাধ্যায় তাঁর “কাদম্বরী দেবীর সুইসাইড নোট” রচনা করেছেন শুধুমাত্র কাদম্বরী দেবীর দৃষ্টিকোণ থেকে!

প্রত্যেকটি উপন্যাসের মূল আখ্যান একই , অর্থাৎ তথ্যসূত্র একই ,এটার উল্লেখ না থাকাই উপন্যাসের সবথেকে বড় দুর্বলতা। “আমি মৃণালিনী নই” উপন্যাসের এক পর্যায়ে আমরা দেখি নতুন বৌঠান প্রথমে একবার আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশে জ্যোতিদা তার পত্নীকে নিয়ে বায়ু-পরিবর্তনে যাবার নির্দেশ দেন। এটা শোনার পর মৃণালিনী রবিকে প্রশ্ন করেন যে “তুমি ওদের সাথে যাও নি ?” প্রশ্নের উত্তর দেবার বদলে রবিবাবু ভীষণ রেগে যান এবং প্রশ্নটিও এড়িয়ে যান। এখানে ঔপন্যাসিক একটু আড়াল দাঁড় করিয়েছেন, অনেকটা যেন পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তবে “প্রথম আলো”-পড়ে জেনেছি রবি তাঁদের সাথে সেবারও গেছিলেন।

যাইহোক , ঘটনার গহীনে আর না যাই , পাঠককূলকে আমন্ত্রণ জানাব উপন্যাসটি নিছক উপন্যাস হিসেবে পড়ে দেখার জন্য, কারণ এর সাথে ইতিহাসের ছায়া খুঁজতে গেলে আরো হাজার ব্যাখ্যা সামনে চলে আসবে। কারণ “কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার বিষয়”টা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ধামাচাপা দিয়েছিলেন Iঘটনার সত্যতা প্রকাশের কোন প্রমাণ রাখা হয়নি ।

বই-"আমি মৃণালিনী নই" ঔপন্যাসিক- হরিশংকর জলদাস রিভিউ লেখক: প্রিয়াংকা বিশ্বাস বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।হরিশংকর জলদাসের কসবি উপন্যাসের রিভিউ পড়তে এখানে ক্লিক করুন